iBiz Business Engine

一个基于iBiz Modeling模型驱动开发的现代化、模块化、可扩展的开源企业级应用模型框架,为构建ERP、CRM、SCM、PLM等复杂业务系统提供标准化的底层架构和核心服务。

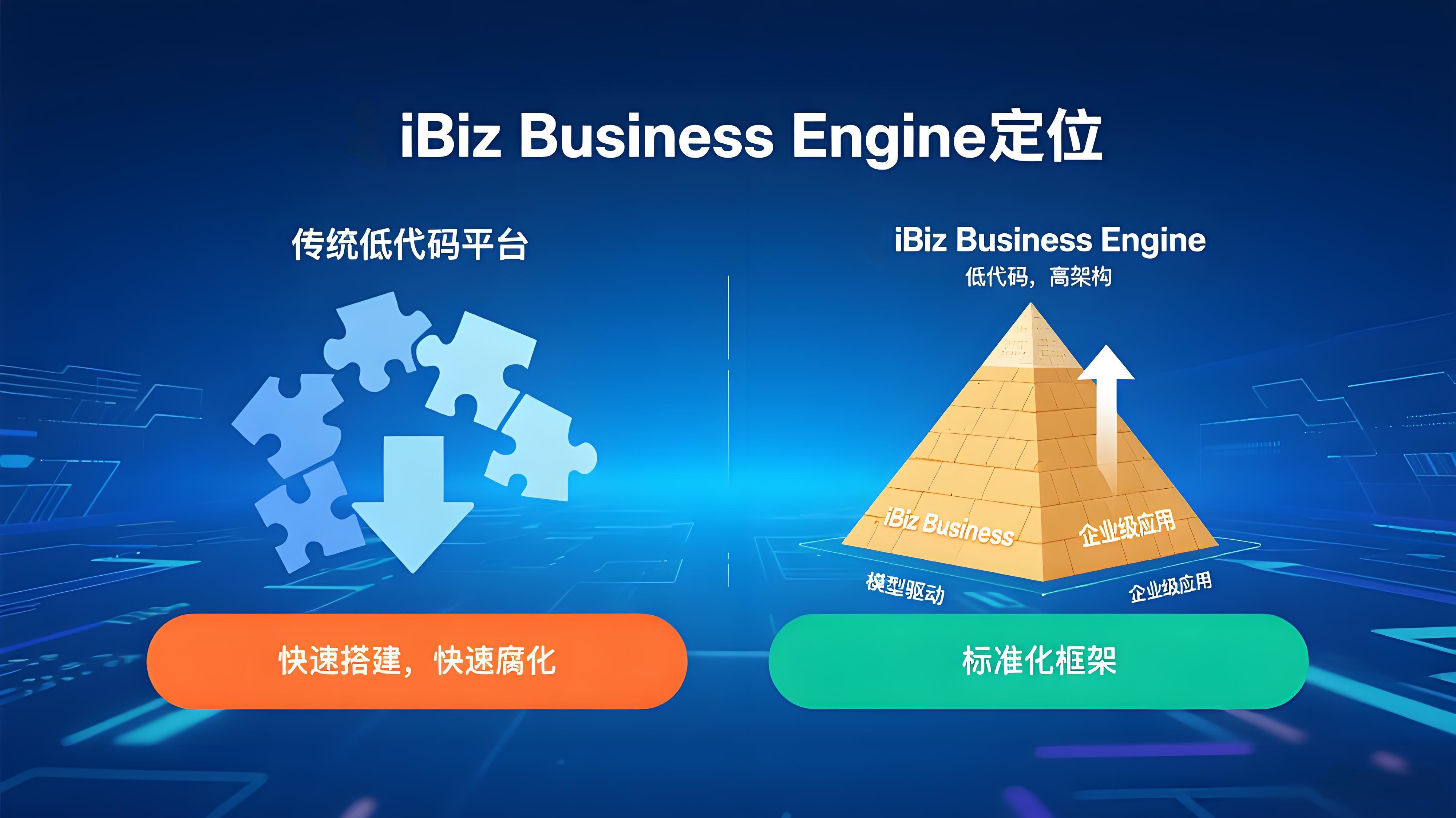

核心定位: 这不是一个开箱即用的ERP,而是一个构建企业级应用的标准化框架, 如同Odoo的底层引擎,是为上层业务应用构建提供坚实基础。传统低代码平台缺乏构建复杂、可维护、企业级系统的指导,往往容易导致“快速搭建,快速腐化”。

该模型架构旨在提供了一套契合iBiz Modeling系统模型生产标准化的设计框架和"黄金实践",强调“低代码,高架构”,定义了构建企业级应用的统一设计范式,确保系统的一致性、可维护性和可扩展性。与传统低代码平台与框架形成天然的技术壁垒。

目标用户:

使用iBiz Modeling系统建模平台的所有开发者

软件开发商: 需要快速构建定制化企业应用的团队。

独立开发者: 希望基于成熟框架开发SaaS产品的个人或小团队。

企业IT部门: 需要内部构建或集成多个业务系统的大型组织。

希望深入学习企业级应用架构的开发者。

架构与设计理念

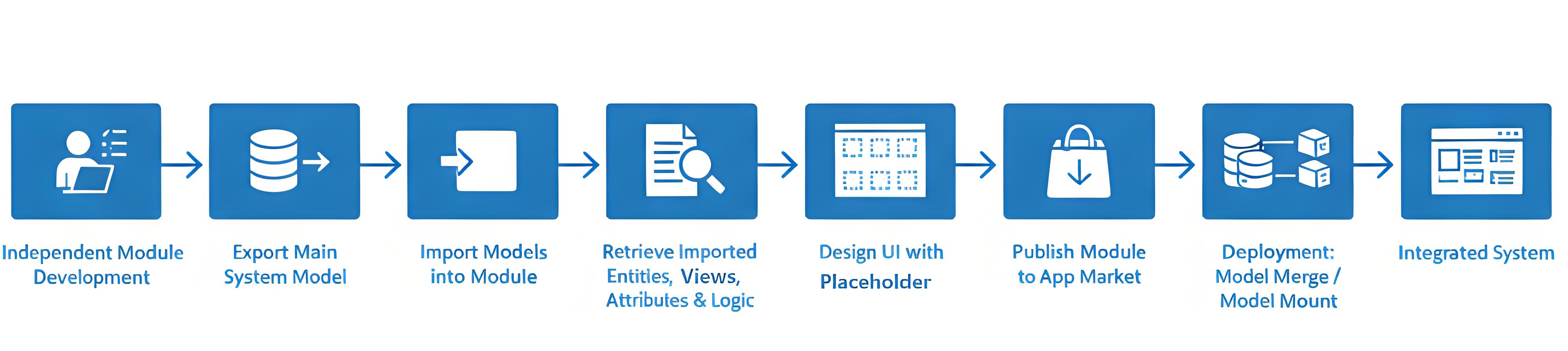

一、模块化与插件化

本框架在iBiz Modeling建模平台的强大能力支撑下,实现了一套的模块化开发与部署流程。将模块(插件)开发提升为一种高度并行、低耦合、可预测的“工业化生产”模式,开发者可以像构建独立的子系统一样进行开发,最终通过智能模型的“合成”与灵活的“部署”无缝集成到主系统中。甚至在系统一开始设计时并不具备AI相关能力,也可以在业务扩张后快速开发并引入。

核心流程与优势

1. 独立化模块开发:

每个模块在开发阶段被视为一个独立的系统。开发者拥有完全的开发自由度和环境隔离。

这使得多个模块团队可以并行开发,互不影响,显著缩短整体项目周期,实现真正的“开发生产线”模式。

2. 基于模型导出/导入的设计上下文同步:

痛点解决: 模块开发需要依赖主系统的数据模型、视图定义、业务逻辑等核心元素。

解决方案: 通过平台提供的“模型导出/导入”功能,主系统可以将其关键的“上游模型”(如

Customer,Product,Order等实体及其视图、字段、权限)打包并共享给模块开发者。价值: 模块开发者无需等待主系统完成,即可快速在本地环境中同步并使用这些模型,立即开始基于真实模型设计上下文的开发和功能确认,极大提升了开发便利性和准确性。

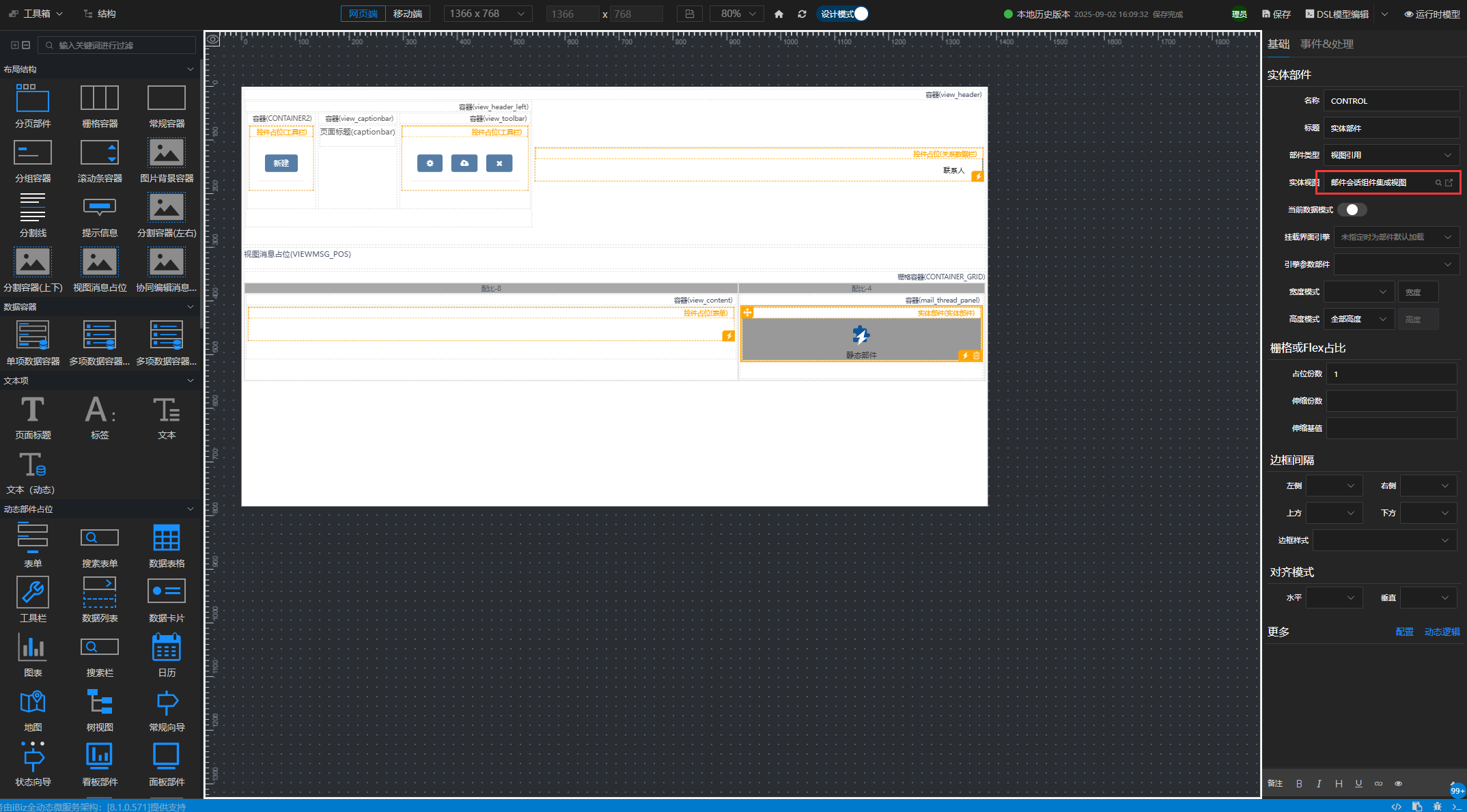

3. 基于预占位元素的UI视图合成:

利用建模平台的“界面组装”和“预占位”能力,实现UI的动态、无冲突集成。

机制:

主系统或基础模块可以定义一个名为

sales_order_mgr_view的“占位视图”。任何模块(如“合同管理模块”、“物流跟踪模块”)在开发时,可以创建一个同名的视图,并将其内容(如“关联合同”按钮、“物流信息”面板)设计到这个占位视图中。

合成规则: 在模块安装时,系统会根据预设的优先级规则(如按模块安装顺序、显式声明的优先级)自动将所有同名占位视图的“内容”进行合并与覆盖,最终形成一个完整的、集成的UI。

其他元素组件合成,树部件、表单、工具栏、按钮组,均可通过占位或附加的方式进行扩展合成,并且视图本身可由多元素复合面板定制设计,可灵活组装

价值:

开发无依赖: 模块开发者只需约定好视图占位符的名称,即可独立设计其UI扩展,无需关心其他模块是否已开发或如何开发。

避免冲突: 消除了传统方式中因直接修改同一视图而导致的代码/配置冲突。

灵活扩展: 主系统功能可以被任意数量的模块以“插件”形式丰富,形成强大的生态系统。

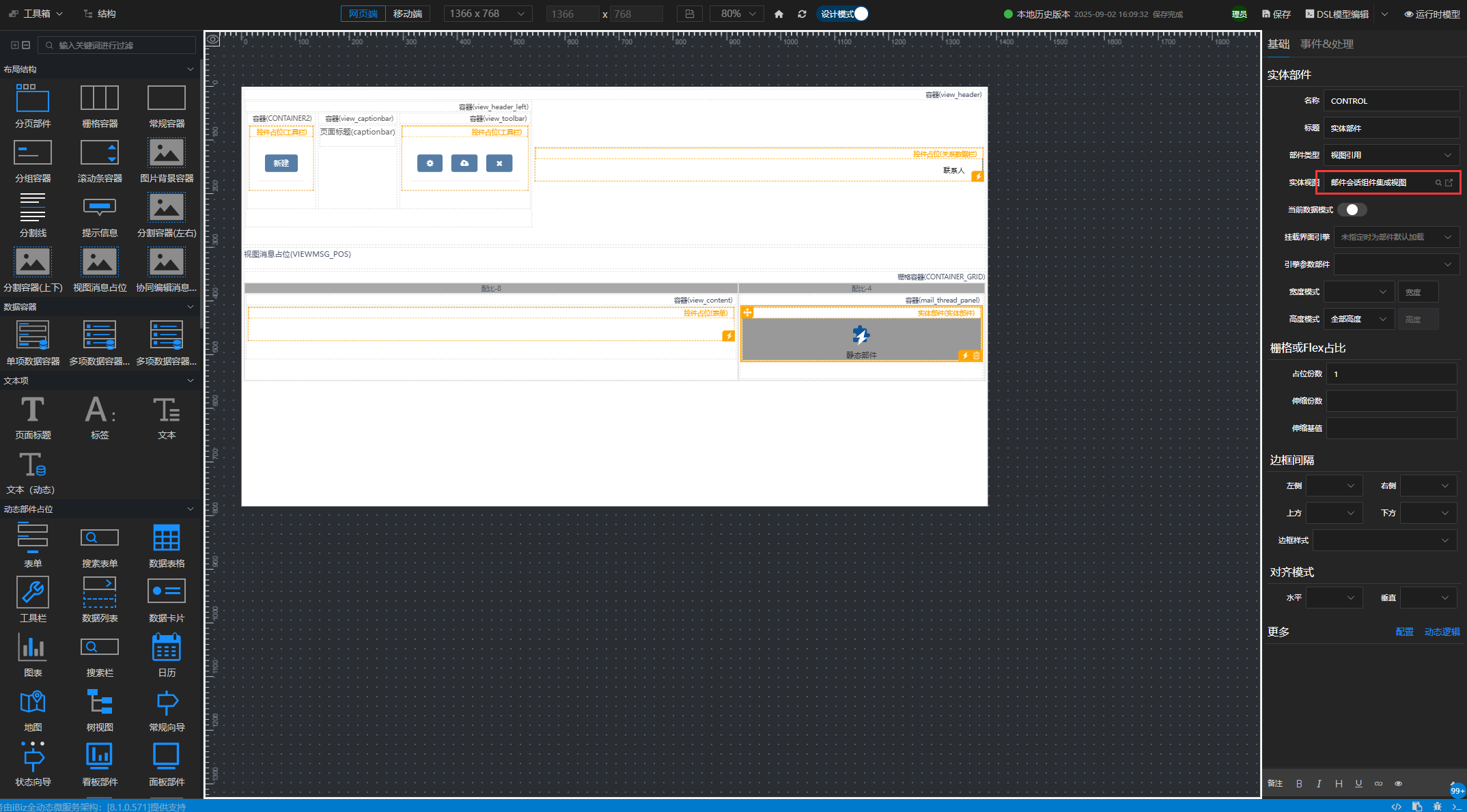

如图使用mail.thread整体部件作为占位。后续插件可以声明同名视图实现统一替换

4. 双模式部署:模型合并(Model Merge) 与 模型挂载(Model Mount):

模块开发完成后,通过应用市场上架,支持两种部署模式,满足不同场景需求:

| 特性 | 模型合并(Model Merge) | 模型挂载(Model Mount) |

|---|---|---|

| 定位 | 复杂、深度集成的模块应用。 | 轻量、附加式的功能扩展。 |

| 集成方式 | 将模块的模型(实体、字段、视图、逻辑)以附加覆盖的形式,深度集成到主系统的数据模型和应用结构中。 | 模块模型独立存在,通过主系统代理的方式与主系统交互。 |

| 效果 | 集成后,模块功能与主系统浑然一体,如同在主系统内原生开发。数据关系紧密,交互直接。 | 模块功能作为“附加层”存在,保持一定的独立性。对于主系统操作常用于实体属性附加、业务流程前后置逻辑。 |

| 典型场景 | 完整的“项目管理”、“生产制造”、“人力资源”等大型业务模块。 | “客户信用评级”、“页面美化替换”、“发票OCR识别”等小型功能或服务。 |

| 安装/卸载 | 时间稍长,因为涉及模型结构的深度变更和数据迁移。 | 通常更快,操作更轻量。 |

| UI合成 | 完全一致。无论哪种模式,最终的UI界面都通过上述“占位合成”机制呈现,用户无感知差异。 | |

| 扩展能力 | 两种模式均完全支持使用自定义代码(脚本、服务)进行深度扩展。 |

这套机制的核心价值在于:

极致的开发效率: 并行开发 + 模型同步 + 无冲突UI设计 = 开发速度的飞跃。

强大的灵活性: “模型合并”与“模型挂载”双模式,覆盖从轻量附加到重型应用的全场景。

卓越的可维护性: 模块高度解耦,依赖清晰(通过模型同步和事件总线),易于升级、替换或卸载。

一致的用户体验: 无论模块如何开发和部署,最终呈现给用户的UI是无缝集成、统一的。

生态构建基础: 应用市场 + 双模式部署 + 占位合成,为构建第三方模块生态奠定了坚实基础。

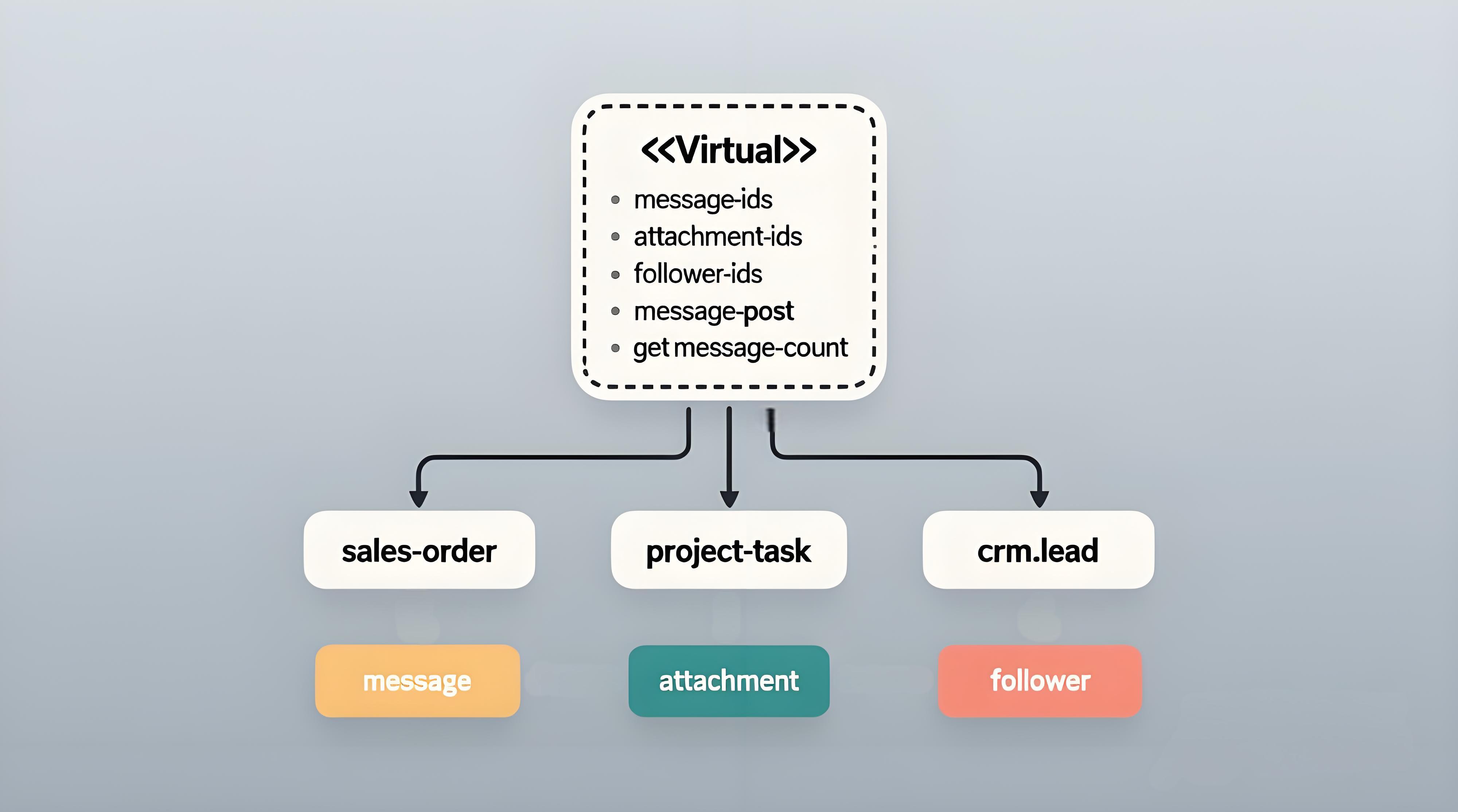

二、基于“虚拟Mixin”的模型智能组装

在构建复杂业务系统时,我们常常遇到这样的场景:多个不同的业务实体(如销售订单、采购订单、项目任务、客户反馈)都需要具备发送消息、管理附件、记录活动、被关注等通用的“社交化”或“协作化”能力。如果为每个实体都重复开发这些功能,无疑是巨大的浪费。

我们从Odoo的mail.thread等经典设计中汲取灵感,并结合平台特性,实现了更强大的“虚拟Mixin模型”机制。这不仅仅是一个继承,更是一种声明式的、可复用的“能力注入”。

核心概念:什么是“虚拟Mixin”?

“虚拟” (Virtual): 它本身通常不直接对应一个独立的数据库表(或仅作为逻辑容器),而是一个纯粹的功能集合。

“Mixin” (混入): 它像一个“功能包”或“能力模块”,可以被“混入”到任何需要它的业务实体中。

“模型” (Model): 在我们的建模平台中,它是一个完整的、可被定义和管理的模型实体。

工作方式:声明即拥有

1. 设计通用能力包:

* 我们创建一个名为 mail.thread (或类似 mixin.collaboration, activity.mixin) 的虚拟Mixin模型。

* 在这个模型中,我们一次性定义所有与协作相关的:

* 数据模型: message (消息实体), attachment (附件实体), follower (关注者) 以及它们之间的关系。

* 业务逻辑: 发送消息的方法、计算未读消息数量、关联附件、添加/移除关注者等服务。

* UI元素: 消息列表视图、附件面板、关注者列表等(可通过预占位集成)。或是通过一个完整的视图将他们集成至一起再通过预占位方式集成

* 属性字段: 如 message_count, attachment_count, is_follower 等需要在主实体上显示的计算字段。

*

2. 在业务实体中“混入”能力:

* 当开发者设计一个真实的业务实体,比如 sales.order (销售订单) 时,他不需要从零开始。

* 只需在模型设计中,声明 sales.order 继承自 mail.thread。

* 在系统运行时,模型引擎会自动执行“智能组装”。它将 mail.thread 中定义的所有模型结构、逻辑和属性,无缝地“注入”或“合并”到 sales.order 的模型定义中。

3. 最终效果:

* sales.order 实体自动拥有了发送消息、管理附件、显示消息计数等功能。

* 开发者无需编写一行重复的代码或配置,即可让 sales.order 变得“可协作”。

* 同样,project.task (项目任务) 或 crm.lead (销售线索) 也可以通过继承 mail.thread 获得完全相同的能力。

进阶:嵌套与组合,无限可能

- 嵌套继承: 虚拟Mixin本身也可以继承其他虚拟Mixin。例如:

* mixin.basic (基础能力:创建/修改时间、审计)

* mixin.activity (活动流能力)

* mixin.collaboration (继承自 mixin.activity,增加消息、附件)

* mixin.full (继承自 mixin.collaboration,增加更多高级功能)

* 业务实体可以根据需要,选择继承 mixin.activity 或更强大的 mixin.collaboration。

- 组合式开发: 开发者可以像搭积木一样,将多个不同的虚拟Mixin(如

mail.thread,mixin.workflow,mixin.rating)组合到一个业务实体上,快速构建出功能丰富的复合实体。

化繁为简,赋能创新

通过“虚拟Mixin”模式,我们实现了:

极致的代码及模型复用: 通用功能“一次定义,处处使用”,彻底消灭重复劳动。

飞一般般的开发速度: 为新实体添加复杂能力,只需一个继承声明,开发效率飙升。

一致的用户体验: 所有具备“协作”能力的实体,其消息、附件等交互方式完全一致。

灵活的架构: 通过嵌套和组合,可以构建出满足各种复杂需求的能力体系。

模型的组装: 这是“模型驱动”理念的体现——通过声明继承关系,系统自动组装出最终的业务模型。

“虚拟Mixin”模式的使用是本框架“低代码,高架构”理念的完美体现:

“低代码”体现在结果: 对于业务开发者而言,为一个新实体(如

hr.recruitment招聘申请)添加消息、附件等复杂功能,仅需在建模界面勾选一个继承关系,无需编写任何底层代码。这极大地降低了开发门槛和工作量,是“低代码”带来的生产力飞跃。“高架构”体现在设计: 这一“简单操作”背后,是精心设计的架构范式:

* 关注点分离: 通用的“协作能力”被清晰地隔离在 mail.thread 中,与具体的业务逻辑(如订单计算、任务分配)完全解耦。

* 单一职责原则: mail.thread 只负责“消息总线协作”,mixin.workflow 只负责“流程”,职责明确。

* 可复用性与可维护性: 通用能力集中管理。一旦 mail.thread 有安全更新或功能增强,所有继承它的业务实体都能自动受益,维护成本趋近于零。

* 可扩展性: 通过嵌套继承和组合,可以构建出适应未来需求的复杂能力体系。

“虚拟Mixin”让我们在享受“低代码”便捷性的同时,内建了“高架构”的基因。它确保了应用在快速构建的同时,依然具备清晰、健壮、易于维护的底层结构,避免了“快速搭建,快速腐化”的命运。

回想一下,前面提到的模型导入/导出,社区贡献的通用能力(如mail.thread)可作为独立的‘能力模块’通过模型导入/导出在生态内高效共享,新项目一键继承即可获得成熟功能,极大加速开发并确保跨项目一致性,让模型的生命力得到进一步的提升

三、模型生命的延续——全生命周期的模型驱动

在传统的软件开发模式中,存在一个巨大的断层:“设计态” 和 “运行态” 是割裂的。

设计态: 开发者在IDE或建模工具中定义数据模型、表单、流程、逻辑。

运行态: 应用部署上线,用户开始使用。此时,大部分设计能力被“冻结”,任何变更都需要回到开发环境,由专业开发者修改、测试、重新部署——流程漫长,成本高昂

我们的框架彻底改变了这一模式,实现了 “模型生命的延续”。这意味着,在 modeling模型设计平台 上设计的表单、流程、业务逻辑、属性等核心模型元素,其“设计能力”并未在应用上线后终结,而是无缝延续到了“运行侧”。

如何实现?双引擎驱动

1. 设计态引擎:

* 开发者在强大的 iBiz Modeling建模平台 建模平台中,进行初始的、复杂的系统构建。

* 输出:核心业务模块、基础流程、通用模型。

2. 运行态引擎 - 模型生命的延续:

* 应用上线后,用户(可以是业务管理员、超级用户,甚至是最终用户)可以在运行中的系统内,直接使用与设计态几乎一致的体验和能力,进行二次开发!

* 关键工具:

* 建模设计插件: 一个轻量级、可选的插件,安装在生产环境或预生产环境中。它为授权用户提供了一个熟悉的、与主建模平台同源的界面设计器、流程设计器和逻辑编辑器。

* 预导出的模型模块: 社区或官方提供的、经过验证的运行侧建模“功能包”,用户可以直接导入并进行修改,作为二次开发的起点。当然iBiz Business Engine框架中已经内置了一套运行侧二开建模模型。

运行侧二次开发的典型场景

表单微调: 业务部门发现某个订单审批表单缺少一个关键字段。管理员无需联系开发团队,直接在运行系统中打开表单设计器,拖拽添加字段,设置校验规则,即时生效。

流程敏捷迭代: 市场活动需要一个临时的“优惠券发放”审批流程。市场经理可以基于一个预设的“简单审批”模板,快速修改节点、调整审批人,发布一个新流程,活动结束后再轻松移除。

逻辑扩展: 需要为某个报表增加一个复杂的计算指标、或定时任务或附加执行行为能力等。用户可以在运行时逻辑编辑器中,直接通过可视化建模的方式。

属性动态配置: 动态添加自定义属性(如为“产品”添加“环保等级”)并配置其可见性和可编辑性。

价值与优势

极致的敏捷性: 业务需求的变化可以在几分钟内得到响应和实现,无需漫长的开发-测试-发布周期。

赋能业务用户: 将部分“低风险、高频率”的配置和开发能力下放给最懂业务的人,释放专业开发团队的生产力,让他们专注于更复杂的架构和核心功能。

降低变更成本: 避免了传统“变更->代码修改->回归测试->部署”的高成本流程。

持续演进: 应用不再是“静态”的,而是能随着业务发展而有机生长的“活系统”。

用户体验一致性: 运行时的设计器与开发时的设计器体验一致,学习成本低,用户无需学习两套工具。

安全与管控: 通过严格的权限控制(谁可以使用设计器?能修改什么范围?)和版本管理/模型发布流程,确保运行时修改的安全性和可控性,避免“失控的自由”。

从“交付软件”到“赋能创造”

“模型生命的延续”不仅仅是一项技术能力,更是一种理念的升华。它标志着我们从“交付一个固定的软件产品”的模式,转向了“提供一个持续进化的创造平台”的模式。

想象一下:你的应用上线后,它的“设计图纸”并没有被锁进档案柜,而是变成了一本开放的、活的“操作手册”。业务团队可以随时拿起笔,在上面进行安全的、受控的修改和创新。系统本身,成为了业务持续优化的共创伙伴。

这就是 modeling模型设计平台 与iBiz Business Engine的魔力——让模型的生命,从开发的第一个业务模型,一直延续到业务的每一个灵动的瞬间。

模型生命的延续能力的市场差异化

我们理解,将设计能力延伸至运行时并非独创。然而modeling模型设计平台 与iBiz Business Engine结合实现的“模型生命的延续”模式,在设计理念、实施方式和目标上,与那些简单地将完整建模环境暴露给运行时用户的系统,有着本质的区别和显著优势:

1. 赋能而非裸奔

- “完整建模”模式: 往往是将一个功能完备、权限相对宽松的建模环境直接部署到生产服务器。这可能导致:

* 风险失控: 任何拥有设计器权限的用户都可能进行高风险操作(如修改核心表结构、删除关键流程),极易导致系统崩溃或数据损坏。

* 质量失控: 缺乏有效的代码/模型审查机制,低质量的修改可能被直接发布。

* “混乱的自由”: 系统可能迅速变得难以维护,陷入“谁都能改,但没人敢动”的困境。

- 我们的“模型生命延续”模式: 我们提供的是一个受控的、有层次的赋能环境。

* 轻量级插件: “建模设计插件”是可选的、轻量的,只包含必要的、安全的设计功能(如表单微调、流程节点增减、逻辑脚本编辑),而非完整的、可能带来破坏的底层建模能力。

* 严格的权限与范围控制: 权限系统精确到“能修改什么模型”、“能使用哪些设计器功能”。例如,HR管理员只能修改HR模块的表单,不能触碰财务模型。

2. 实施方式:延续而非复制

- “完整建模”模式: 有时意味着在生产环境部署一个与开发环境功能完全一致的、独立的建模实例。这可能导致:

* 资源浪费: 运行时环境需要承载一个完整的、可能大部分时间闲置的建模引擎。

* 版本同步难题: 运行时的修改如何与开发环境的主干代码/模型同步?容易产生“分支污染”。

- 我们的“模型生命延续”模式: 我们强调“延续”。运行时的设计器是同一套模型引擎能力的延伸,它直接作用于运行中的模型实例。

* 技术同源: 运行时插件与主建模平台共享核心引擎和渲染技术,确保体验和行为的一致性。

* 模型即代码友好: 运行时的变更(如果需要)可以被导出为模型定义文件(如JSON),纳入版本控制系统(Git),与开发环境的变更进行有序的合并与管理,形成真正的DevOps闭环。

3. 目标用户与场景:精准赋能

“完整建模”模式: 可能模糊了“开发者”和“业务用户”的界限,期望业务用户承担复杂的系统设计工作,这往往不切实际。

我们的“模型生命延续”模式: 我们的目标非常清晰:

* 主要用户: 业务管理员、超级用户。他们熟悉业务,但不一定是专业开发者。

* 主要场景: 高频、低风险、业务导向的微调与扩展。如:调整表单字段、增加一个计算公式、基于模板创建流程。不是为了让业务用户从零开始构建一个复杂的ERP模块。那是“设计态”开发者的职责。

4. 生态协同:社区模块的“运行时热插拔”

- 结合之前提到的“预导出的模型模块”和“应用市场”,我们的模式更进一步:

* 用户不仅能在运行时修改现有主系统的模型,用户在市场里安装业务模块插件,也可以立即在运行时环境中被查看、配置、甚至进行二次修改(在权限允许下)。

5.模型语言一致性——构建双向演进的闭环生态

“模型生命延续”的终极目标,不仅是让设计能力在运行时可用,更要确保在运行时产生的价值能够反哺和滋养整个系统生态。这依赖于一个核心基石:**模型语言一致性 **。

核心机制:无缝的“运行态 -> 设计态”回流

统一的模型定义: 无论是最初在“设计态”由专业开发者创建的模型,还是在“运行态”由业务管理员通过“建模设计插件”进行的二次开发(如修改的表单、优化的流程、新增的逻辑),它们都使用完全相同的底层模型语言和数据结构来描述。

一键“回流”: 当一个在运行时创建或修改的模型(例如,一个经过业务验证的高效“紧急采购审批流程”)被证明非常成功时,其拥有者或管理员可以执行一个简单的操作—— “提升为设计态资产”。这个在业务实践中“生长”出来的优秀模型,会具备转换为一个标准的、与设计态模型格式完全一致的“模型模块包”。

“回流”带来的革命性价值

1. 知识沉淀与复用:

* 业务一线的最佳实践(如某个高效的审批模式、一个精准的数据校验规则)不再随着某个用户的离职或项目的结束而消失。

* 它们被固化为可复用的数字资产,可以被分享到团队、部门,甚至整个企业或社区的应用市场。

2. 社区驱动的创新:

* 这创造了“用户即贡献者”的良性循环。任何用户都可以成为创新的源头。

* 社区应用市场不再是官方或专业开发者的“专利”,而是所有用户智慧的结晶。最接地气、最实用的功能模块将从真实的业务场景中涌现并被广泛传播。

3. 持续优化产品本身:

* 平台团队可以通过分析哪些“运行时诞生”的模块被最广泛地分享和使用,来洞察用户的真实需求和痛点。

* 这些来自一线的“成功案例”可以直接反向指导平台核心功能的迭代和优化,甚至被吸纳为标准功能。

4. 降低专业开发者的负担:

* 专业开发者不再需要预设所有可能的业务场景。他们可以专注于构建强大的基础能力和通用框架。

* 大量的长尾需求和业务变体,由业务用户在运行时解决,并通过“回流”形成可复用的模块,极大地丰富了整体解决方案库。

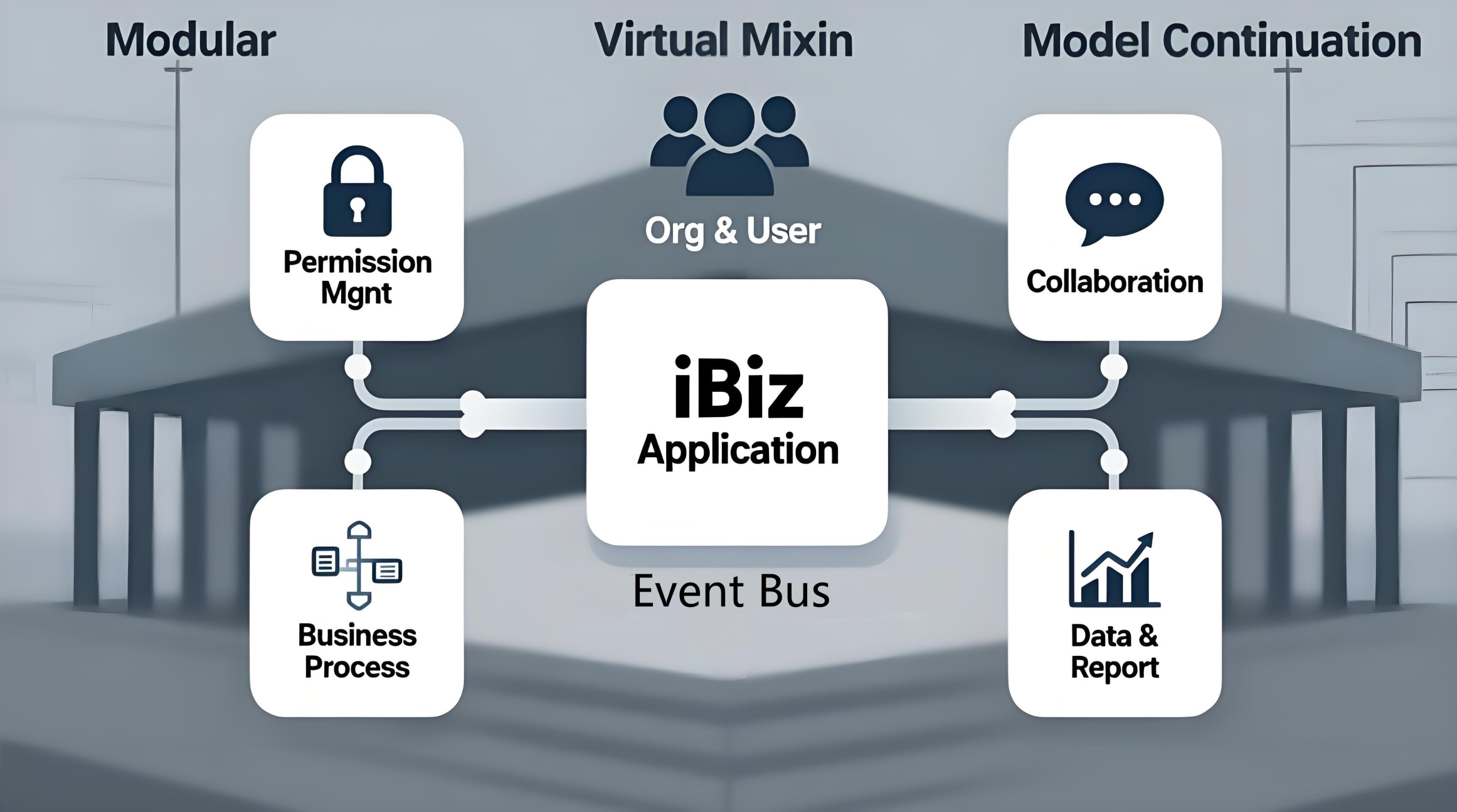

基于先进架构的标准化企业能力

得益于上述先进的模块化与模型驱动架构,本框架内建了一套完整、标准的企业级基础能力。这些能力并非孤立的功能堆砌,而是核心架构理念的直接体现和开箱即用的成果:

精细化权限管理: 基于“统一资源”模型,实现菜单、视图、按钮、数据等元素的全链路访问控制。从建模平台构建的权限能力将同步安装到系统中,并且通过增强的权限继承框架,与访问控制体系实现与odoo系统别无二至的权限管理能力。

灵活的组织与人员管理: 支持多层级组织架构、岗位、用户、角色的定义与管理,为权限、流程、数据隔离提供基础支撑。

配置管理: 系统级、用户级、模块级配置的存储与管理。

通用消息协作能力: 通过

mail.thread等虚拟Mixin,为所有业务实体一键赋予消息、附件、活动流、关注者等社交化功能。基础业务流程引擎: 支持可视化流程定义与执行,与业务模型深度集成。

数据主档与报表: 提供基础的数据管理、查询与报表能力。

事件总线 (Event Bus): 提供事件总线管理入口

这些基础能力本身也是以模块化的形式存在,并充分利用了虚拟Mixin进行构建。系统通过事件总线 (Event Bus) 实现模块间的松耦合通信(如“订单创建”事件触发“库存扣减”或“消息通知”),确保了系统的灵活性与可扩展性。因此,它们不仅开箱即用,更能作为最佳实践的模板,通过“模型生命的延续”机制,在运行时被轻松扩展、修改,并将优化后的成果回流为新的可复用资产,持续反哺整个平台生态。

结语

iBiz Business Engine的设计远不止于提供一套标准化框架,其深层目标是构建一个支持企业数字化业务持续演进、高效协同、智慧共生的“进化型生态系统”。这三大理念并非孤立存在,而是形成了强大的协同效应:

模块化是载体:模块化提供了“能力”和“实践”流通的标准化容器(模型模块包)。

Mixin是基因:虚拟Mixin是模块内部最核心的可复用“基因”,是构建模块的“乐高积木”。

生命延续是循环:“模型生命的延续”机制是驱动整个生态运转的永动机。它让在模块中诞生的优秀Mixin或完整模块,能够从运行现场反哺到设计源头,再通过模块化分发给更多用户,形成生生不息的创新循环。

iBiz Business Engine 框架的终极目标,是让企业级应用开发从传统的“瀑布式交付”或“单向赋能”模式,进化为一个由开发者、业务用户、社区共同参与的“共创、共享、共进”的有机生态。

对开发者:提供强大的“工业化工具”和“智慧积木”,专注于高价值创新。

对业务用户:赋予安全、直观的“改装车间”,能自主优化工作流。

对组织/社区:沉淀集体智慧,形成可复用的“能力资产库”,实现知识的持续增值。